Nel cuore dell'ulivo millenario: la storia della famiglia Mellace di Olivadi, un viaggio nella memoria della Calabria che resiste

01 aprile 2025 13:30

di SANDRO SCOPPA

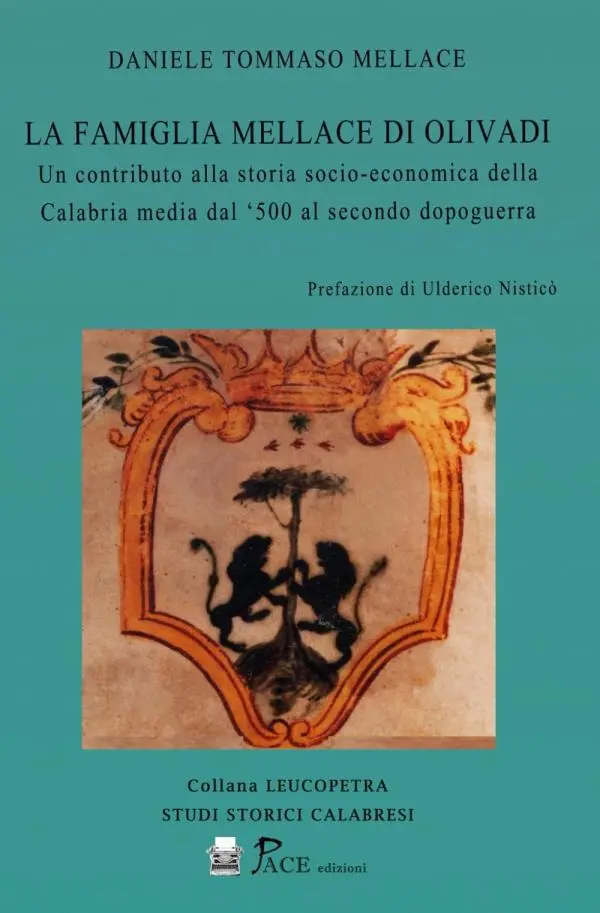

C’è un tempo in cui la storia locale sembra destinata a scomparire, sommersa dall’oblio o svuotata dalla retorica. Ed è proprio in questo tempo che La famiglia Mellace di Olivadi. Un contributo alla storia socio-economica della Calabria media dal ‘500 al secondo dopoguerra, firmato da Daniele Tommaso Mellace e pubblicato da Pace Edizioni, arriva come un gesto controcorrente.

Non è soltanto il racconto di una genealogia, né un esercizio di memoria personale: è un’opera che intreccia con sapienza microstoria e civiltà contadina, documenti e identità, mostrando come anche un piccolo borgo dell’entroterra calabrese possa diventare chiave di lettura di un’intera epoca.

Il lettore è condotto, passo dopo passo, non soltanto tra gli eventi vissuti dalla famiglia Mellace, ma dentro il significato profondo dell’appartenenza a un ceto dirigente rurale. Di quel ceto dei genti boni che, come ricorda Ulderico Nisticò nella prefazione, «avevano la responsabilità di amministrare, con la cura dei propri beni, l’ordine della piccola società».

Fulcro del racconto è Olivadi, borgo dell’entroterra catanzarese, le cui vicende storiche e sociali vengono restituite attraverso documenti d’archivio, toponimi, racconti orali e memoria scritta. L’autore non limita la sua indagine all’albero genealogico familiare, ma lo immerge in una trama sociale più ampia, dando vita a un quadro corale che fonde la vicenda dei Mellace con quella della Calabria rurale tra Cinquecento e Novecento.

In una delle prime pagine del volume, lo stesso cita un suo avo, Tommaso Mellace (1922–1992), che ben riassume lo spirito della ricerca: «l’onomastica, scavando nella lingua, diventa archeologia... e la storia dei piccoli luoghi è sempre legata e spesso coperta da quella più vasta della loro Regione». Mellace parte proprio da qui, dalla lingua e dai nomi, per risalire alle origini di Olivadi e della famiglia: l’antico nome Libàdion, «ovvero un campo umido e quasi acquitrinoso, incolto, erboso», già citato in fonti angioine del XIII secolo come Livadi, riemerge attraverso lo studio filologico e toponomastico con cui il predetto Mellace restituisce spessore storico alla parola e, con essa, al luogo.

La prima comparsa documentata del cognome Mellace avviene nel 1533, nella Platea della Certosa di Serra San Bruno, dove si menziona un certo “Martinus Mellaci de Olivadi” (p. 36). Non un caso isolato, ma un segnale di radicamento sociale, di stabilità, di legame con la terra e con le istituzioni religiose. L’autore si spinge oltre, ricostruendo l’etimologia greca del cognome: mèllax (μ?λλ?ξ, “giovane aitante”) o mélasi (μ?λασι, “scuro di carnagione”), riportando con precisione le fonti lessicali, come il vocabolario greco-italiano di Lorenzo Rocci.

Attraverso le pagine del libro si snodano personaggi, ruoli, pratiche, memorie e disastri. Dalla figura del Mastrogiurato ai Decurioni dell’antica Univèrsitas, dall'organizzazione dei casali rurali al trauma del terremoto del 1783, fino alla lenta trasformazione ottocentesca della società calabrese. Tutto è osservato con l’occhio attento dello studioso che non si accontenta del dato, ma lo legge nel contesto, nella cultura, nella civiltà materiale e spirituale di una comunità.

Più che un’indagine, La famiglia Mellace di Olivadi è un atto d’amore verso la propria terra. Un’opera che – come nota ancora Nisticò – «non solo studia il passato, ma in qualche modo lo fa rivivere, lo sente, lo interpreta, lo rende umano». Daniele Tommaso Mellace racconta una Calabria non folkloristica, ma colta e stratificata, dove la storia di una famiglia è anche il racconto di un’identità, di un modo di stare al mondo fondato sul radicamento, sulla responsabilità, sul senso della continuità.

Un libro che va letto non solo per conoscere un frammento di storia calabrese, ma per ricordare che ogni famiglia ha il diritto – e il dovere – di raccontarsi. Perché, come ci insegna questo volume, non esistono storie minori. Esistono solo sguardi capaci di coglierne la profondità.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.

Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.

Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).

LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797

Service Provider Aruba S.p.a.

Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it

Tel. 0961 873736

.webp)