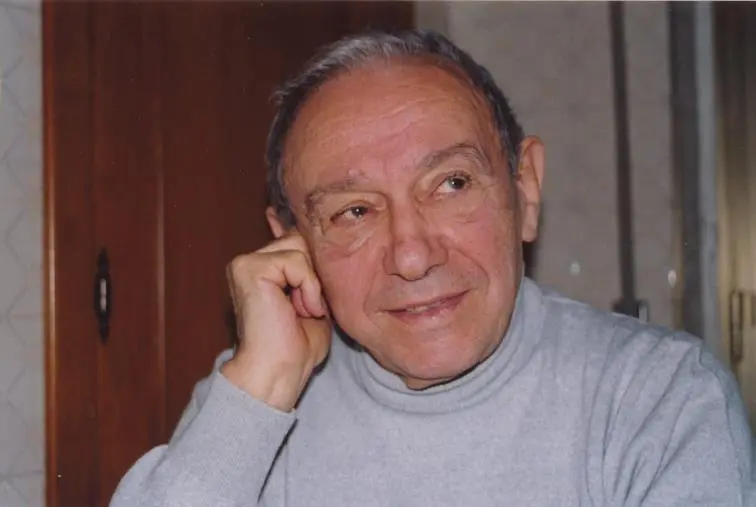

Il centenario della nascita del preside Libri: il ricordo di Ugo Siciliani de Cumis

25 maggio 2025 12:42

“Se è vero che per Walt Whitman conteniamo moltitudini, per Pirandello non siamo che il riflesso dei punti di vista di chi ci osserva. E per quanto questi punti di vista siano percepiti come una componente astratta del nostro carattere, essi si manifestano anche in pratici nomignoli o titoli di deferenza. Sono questi nomi e titoli che finiscono per accompagnarci nel percorso delle nostre vite. Così, nel corso del tempo, un uomo poteva essere chiamato Ugo dai suoi amici più antichi, papà dai suoi figli, nonno dai suoi nipoti, professore dai suoi primi alunni e preside da tutti gli altri. L’uomo dietro a questo caleidoscopio di titoli era sempre lo stesso, Ugo Libri, il Preside Libri, mio nonno.

Oggi è un giorno speciale per la mia famiglia perché il nonno avrebbe compiuto cento anni. Da matematico sono sicuro che avrebbe trovato il modo di celebrare un numero speciale. Lo avrebbe fatto sicuramente il primo giorno di quest’anno, quando avrebbe notato che 2025 è un quadrato perfetto (45x45 = 2025), faccenda peraltro sempre più rara (ad occhio, molti di noi non saremo qui a celebrare il prossimo quadrato, tra 89 anni).

Era nato a Rossano, da un padre originario di Reggio Calabria ed una madre di Catanzaro. Amava ripetere che questo faceva di lui un calabrese purosangue (con le cinque province di oggi sarebbe stato un discorso più complicato). In città è stato certamente un riferimento importante per almeno un paio di generazioni che hanno prima assorbito le sue lezioni di fisica e matematica, e poi si sono ritrovate sotto la sua guida di preside: all’Istituto Professionale per il Commercio prima e al Liceo Scientifico poi. Dopo la pensione era rimasto attivo in una moltitudine di progetti che avevano come focus i ragazzi in difficoltà, insieme all’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore e alla Fondazione Pina Gigliotti.

Regolarmente, nel corso degli ultimi diciassette anni, abbiamo ricevuto testimonianze affettuose di vecchi alunni e amici che si premuravano di condividere un pensiero o un messaggio in occasione di compleanni o onomastici. Il Liceo Siciliani ha da poco intitolato in sua memoria il laboratorio di fisica, che il nonno aveva fortemente voluto e nel tempo fatto crescere. A suo nome è stata offerta per diversi anni una borsa di studio per incoraggiare il talento di alcuni matematici in erba. Ognuna di queste testimonianze e iniziative accende piccole scintille di vita nel cuore di chi lo ha amato, riporta alla mente ricordi lontani e una incorreggibile e maledetta malinconia.

Evocare cosa abbia significato il Preside Libri per Catanzaro è un esercizio complesso per uno come me, che del preside ha conosciuto poco. La figura severa che incontrava il mio sguardo elusivo quando facevo una marachella era forse parte di quell'esperienza. Tuttavia si trattava di una severità ragionata, mai fine a sé stessa: il nonno era prima di tutto un educatore. Ricordo poco della figura severa (non che non fossi un bambino discolo); ricordo invece il tempo passato insieme in conversazioni e passeggiate, nelle lezioni di cui mi faceva dono. Conservo alcune di queste memorie come tesori, le difendo dall’incuranza del tempo che di mestiere lavora per farci dimenticare le cose.

Sono diventato, come mio fratello, un fisico. Entrambi siamo stati a tratti divorati dalla passione per la scienza, per l’emozione della scoperta, per la meraviglia che la natura può suscitare. Qualcuno suggeriva scherzando che in fondo ci avesse indirizzato proprio il nonno verso questa strada, quasi come se fosse stato un plagio. Né io né mio fratello ci sentivamo di negare questa idea, e per quanto possa sembrare banale, è una semplice verità: noi nipoti siamo stati profondamente ispirati da quello che faceva, da ciò che diceva e dalle parole che usava. Influenzati e grati.

Nello studio del nonno centinaia di libri e qualche foto accanto alla porta. Una di queste lo mostrava seduto dietro ad una scrivania con uno sguardo serio. Una classica posa da foto antica, quando ogni singolo scatto era speciale e un po’ solenne. Non era la stessa scrivania dove il nonno trascorreva i suoi pomeriggi: quella che io e mio fratello conoscevamo come le nostre tasche, l’aveva disegnata lui stesso. Come tutte le cose che ci capitano sotto il naso da quando siamo al mondo, quello studio mi sembrava una scenografia familiare e tutti quei libri una collezione di oggetti simili l’uno all’altro, pieni di pagine che all’occhio di un bambino potevano sembrare scritte in lingue aliene. Eppure quei caratteri erano i simboli di ragionamenti di cui il nonno si nutriva e nutriva gli altri.

Quello studio e quei mobili disegnati da lui mi dicono oggi cose che non sospettavo quando da bambino mi capitava di strisciare sotto quella scrivania mentre giocavo a nascondermi. Oggi vedo un afflato creativo, un desiderio di plasmare un’idea e renderla reale. Poteva trattarsi della sua scrivania, o di un disegno a matita, o semplicemente di un problema di matematica. Ricordo con una precisione che quasi mi sorprende la punta della penna ad un centimetro del foglio a quadretti intonso. Ricordo la punta muoversi in piccoli cerchietti come se stesse solo accarezzando l’idea di posarsi sul foglio e scrivere. In quell’incerto planare,l’idea prendeva forma e con lei la strategia per affrontare il prossimo problema.

Quello con il problema era un duello all’arma bianca che non finiva mai solamente con una soluzione qualunque. Il problema poteva essere sconfitto solo da una soluzione elegante. Questa ricerca di bellezza può sembrare a molti un po’ misteriosa, eppure le conseguenze della sinteticità della matematica sono parte della vita di tutti. Si manifestano nelle bolle di sapone che facciamo scoppiare con la punta delle dita o nella musica che ascoltiamo, nelle nuvole che vediamo viaggiare sopra di noi o nella forma psichedelica dei cavolfiori romani.

In questo esempio, mi pare di notare insieme al desiderio di costruire qualcosa, anche un’attenzione per la cura di ciò che si è realizzato. Forse quello che è difficile immaginare, a distanza di così tanti anni, è quanto voluminoso sia stato il contributo delle persone della generazione del nonno per modellare l’identità di una città che si svegliava da un incubo atroce. Non è difficile ipotizzare quale potesse essere la scintilla che animava persone come il nonno, che alla fine della guerra non avevano neanche venti anni e si ritrovavano immersi in un paesaggio desolato, tra rovine fisiche e ferite interiori dure da mascherare o rimarginare.

Mi capita di pensare spesso all’energia e alla voglia di fare che sembravano traboccare dalle persone di quella generazione. Ad uno come me che la frequenta ormai raramente, Catanzaro sembra da molti anni una città depressa, capoluogo di una regione depressa, in un paese ugualmente depresso e in un mondo che pure non sembra essere in grande forma. Con occhiaie e barba incolta, Catanzaro sembra angosciata e come tale si trascina, a volte un po’ svogliata, a volte animata da sussulti inaspettati e tracce di ribellione, il più delle volte temporanei e illusori.

Persone come il nonno davano l’impressione di non avere abbastanza tempo per perdere tempo: troppe cose da fare, una città da coltivare, una generazione di ragazzi da educare e di nuovi mentori da formare. C’erano scuole e laboratori da inventare, tradizioni da far partire, annuari da scrivere, gare a cui partecipare, lezioni da immaginare. Si racconta di supplenze leggendarie di cui il Preside Libri si faceva carico personalmente. E quelle lezioni improvvisate, per qualche ragione, rimanevano tra i ricordi di chi le aveva vissute. C’entra la lezione naturalmente, ma c’entra anche l’esempio. La figura dell’educatore è duale, con una dimensione esplicita ed una implicita che si manifestava nel lavoro, nel lavoro fatto bene e fatto sempre: l’unico modo per fare la differenza, l’unica maniera di emergere.

In Vita di Galileo, Bertold Brecht mette in scena uno scambio tra Galileo e un suo allievo, subito dopo l’abiura. “Sventurata questa terra che non ha eroi!”, grida l’allievo in un momento di cocente delusione, sentendosi tradito. La frase che tutti sentono più vicina è quella con cui Galileo gli si rivolge, mentre si trascina dietro il carico di tutta la sua umanità contraddittoria e spezzata: “Sventurata questa terra che ha bisogno di eroi”, mormora con un filo di voce.

Oggi come allora, ci sembra di non poter portare avanti la nostra missione personale perché in un momento di cecità apparente. Disorientati, ci sembra di non essere in grado di muovere un passo e così finiamo per indugiare nell’illusione che persone distanti da noi possano essere i portatori di quel cambio di inerzia che desideriamo intensamente. Politici, personaggi di potere, figure di religiosi: delegare questa responsabilità alleggerisce il nostro personale carico e alimenta la nostra rabbia quando questi si dimostrano ugualmente fallaci.

Eppure continuiamo la nostra ricerca di riferimenti, perché avere degli eroi ci sembra necessario. Li cerchiamo in posti e contesti lontani, senza accorgerci che questi esistono anche vicino a noi, calpestano lo stesso suolo, toccano le stesse maniglie, spalancano le stesse finestre e respirano la stessa aria. Sono eroici i loro semplici gesti, eroica la loro vita normale. Li riconosciamo per quell'aura complessa fatta di piccoli dettagli indefinibili e magico carisma. La desolazione dell'umana specie non cambia, ma sapere che essi ci camminano accanto alleggerisce la nostra miseria e forse ci regala un po’ di speranza, e la nutre tutti i giorni come fosse una piantina in un orticello.

In questa confusione di pianeta, la più grande fortuna è quella di trovare qualcuno che possa accompagnarci per un pezzo di strada ed aiutarci a capire qualcosa del mondo e degli altri, qualcuno che ci spinga ad aspirare ad essere la versione migliore di noi stessi.

Il preside Ugo Libri, il nonno, è stato quel qualcuno per me.

Lo scrive Ugo Siciliani de Cumis.

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.

Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.

Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).

LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797

Service Provider Aruba S.p.a.

Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it

Tel. 0961 873736

.webp)

.gif)